🏆⬇︎負動産処分サポートツール⬇︎🏆

✅豪華特典1:正解が知りたい!負動産特化の弁護士への30分無料相談券(1万円相当)

✅豪華特典2:何千万の訴訟も!負動産の損害賠償リスク見える化シート アルファ版(1万円相当)

✅豪華特典3:最短最速!負動産放棄までの完全手順整理シート(1万円相当)

✅豪華特典4:私だけ知らない?みんなの負動産処分体験談(1万円相当)

✅豪華特典5:緊急暴露!負動産処分の裏ワザ8選(5万円相当※審査制)

✅豪華特典6:大丈夫でよかったぁ。負動産の無料診断券(1万円相当)

✅豪華特典7:いらない土地を国に返す制度の完全講義動画(全1時間30分/10万相当)

✅豪華特典8:いらない土地を国に返す制度の解説電子書籍(全88頁/5万相当)

✅豪華特典9:コピーしてすぐ役所に問い合わせ!農地情報照会テンプレート(1万円相当)

✅豪華特典10:弁護士監修!負動産処分のための土地売買契約書雛形ファイル(5万相当)

✅豪華特典11:気になる裏側「山林の引取業者に弁護士が徹底追及してみた」

✅豪華特典12:初歩から始める山林処分①最初に準備すべきこと

✅豪華特典13:初歩から始める山林処分②値が付く山ってどんな山?

✅豪華特典14:非公開情報も!負動産の最新情報配信

✅豪華特典15:負動産の有料級セミナーの無料受講の権利

※特典は予告なく終了・変更する場合があります。ご容赦ください。

※LINE登録者の方にテレビ・新聞等の取材協力をお願いする場合があります(任意)。

\1000名以上が登録!有料級情報満載!解約自由/

はじめに

今日、土地は資産ではなく、取扱いが難しい負動産といわれる時代になりました。

お子さんに負動産を残してしまうと、次のような問題が生じます。

・相続紛争(負動産の押し付け合い)の原因になる。

・資産全体が膨らみ相続税が余分に掛かる。

・固定資産税の支払が必要になる(放置すると増税の可能性も)。

・定期的な管理(草刈り等)が必要になる

・管理しないと空き巣・治安悪化・近隣トラブルになる。

・行政から指導が入る可能性がある。

・被災時・事故時に復旧対応や賠償対応が必要になる(例:熱海市の土砂災害の件)。

・人身事故につながると刑事責任(業務上過失致死傷等)を問われる可能性がある。

とりわけ、災害時の法的責任は、弁護士から見ても決して軽視できません。

土地を所有する方は十分に注意する必要があります。

今回の記事では、土地が危険な持ち物である理由を解説します。

土地(私有地)が危険な持ち物である3つの理由

理由①土地所有者の責任は重い!

まず、法律上、土地の所有者は重い責任を負うという点を押さえておく必要があります。

災害時の土砂等の撤去責任

(出典:高知大学岡村土研様HP https://www.cc.kochi-u.ac.jp/~matsuoka/nankai/23power.html)

相続等で自分が所有している土地が災害で土砂崩れを起こし、民家に土砂が流れ込んだ場合、土砂の撤去責任は誰が負うでしょうか?

結論としては、土地所有者の費用と責任で土砂を撤去する必要があります。

これは、日本弁護士連合会という弁護士会の全国組織における災害復興支援委員会という専門チームの見解でもあります。

(同意委員会編著「改訂版 弁護士のための水害・土砂災害対策Q&A」(第一法規、2019年)76頁より)

もちろん、例外的に責任が否定される可能性や大規模災害の場合に自治体が公費で撤去してくれる可能性もないわけではありません(前掲書76頁)。

ただ、大規模災害が増加し、自治体の財政難が指摘される中で、このような例外的な可能性に期待するのは少々楽観的過ぎると思われます。

損害賠償責任――億単位の賠償になることも

撤去責任とは別問題!

また、土砂崩れによる被害を予想できた場合には、損害賠償責任を負う可能性があります。

なお、これは先ほど述べた撤去責任とは別問題です。

もちろん、未曾有の大災害の場合、裁判所が「今回の被害は予想できなかった」と認定するかもしれません。

その場合、損害賠償責任は否定されます。

しかし、私もこの点は楽観視するべきではないと考えます。

近年、大規模災害が非常に増えています。

裁判所が簡単に「予想できなかった=責任はない」を判断してくれることはないでしょう。

【追記】非常にショッキングなニュースが入ってきました。

土地の相続人に6000万円の損害賠償責任が認められています。

賠償額はいくらになる?

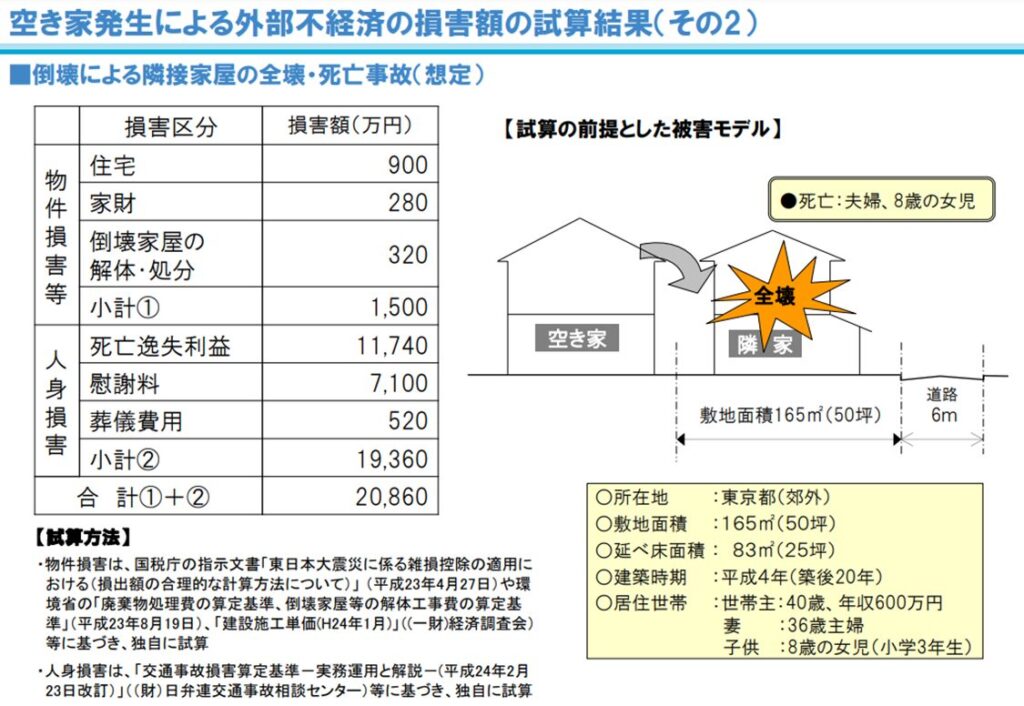

なお、損害賠償責任が認められた場合、いくらくらいの支払義務が発生するでしょうか?

結論としては、数千万円から億単位の賠償になる可能性があります。

例えば、家屋の倒壊により隣接家屋が全壊し、家屋の居住者3名が死亡した場合、損害額は2億円になるという試算が出ています(公益財団法人日本住宅総合センター「 空き家発生による外部不経済の損害額の試算結果(その2) 」より)。

実際に裁判になった事例として、過去に数回程度しか発生したことがない規模の集中豪雨により発生した土砂崩れにより近隣住民8名が死亡した災害につき、山の中腹に設置されていた観光リフトの設置管理会社に多額の損害賠償責任が認められました(静岡地裁平成2年2月9日判例タイムズ721号84頁)。

この事例では、5000万円近い損害賠償が認められています。

8名の人命が失われたことに照らすと賠償額が少ないと思った方もいるかもしれません。

しかし、この災害が起きたのは昭和49年です。

したがって、今後、同じような事件が起きた場合は、より高額な賠償額が認定されるでしょう。

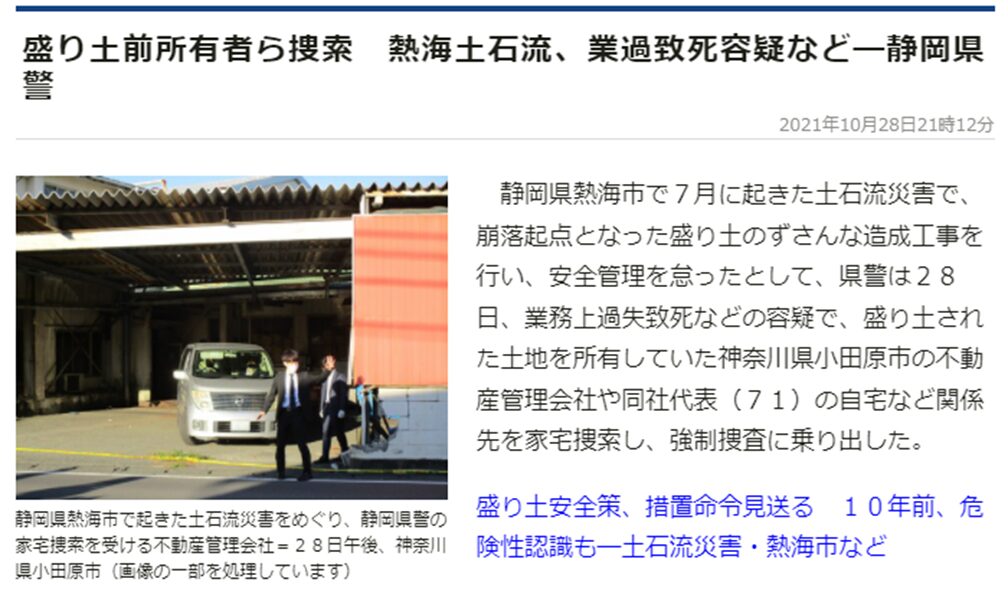

刑事責任

また、土地の管理状況が不十分で、近隣住民の生命身体に被害を及ぼした場合は刑事責任が問題になります。

実際に、多数の死者・行方不明者を出した熱海市伊豆山の大規模土石流の事件では、土地の所有者等が業務上過失致死容疑で強制捜査を受けています。

(出典:時事ドットコム2021年10月28日21時12分付け記事 https://www.jiji.com/jc/article?k=2021102800604&g=soc)

なお、熱海の被災地の現状は次のページからもよくわかりますのでご紹介いたします。

理由②大規模災害が増えている!

日本は災害の国?

次に、土地が危険な持ち物である理由として、近年大規模災害が増えているという点を挙げることができます。

日本は、もともと、国土の約7割を山地・丘陵地が占めています。

また、河川が急勾配で、降った雨は山から海へと一気に流下します。

そのため、梅雨や台風により大雨が降ることで、洪水や土砂災害が発生しやすいという特徴があります。

最近は大雨・集中豪雨が増加

とりわけ、近年、大雨や集中豪雨が増えています。

大雨については、10年前の約1.7倍の日数となっており、集中豪雨については、50年前と比較すると約1.4倍となっているといわれています。

土砂災害も増加

併せて土砂災害も増加しているといわれています。

2000年(平成12年)以降では、2004年の台風被害、東日本大震災等の地震災害、令和元年房総半島台風や令和元年東日本台風に伴う洪水・土砂災害等、毎年、多くの自然災害が発生しています。

自然災害による死亡者数・行方不明者数についても、東日本大震災をはじめとして、甚大な被害をもたらしているといわれています。

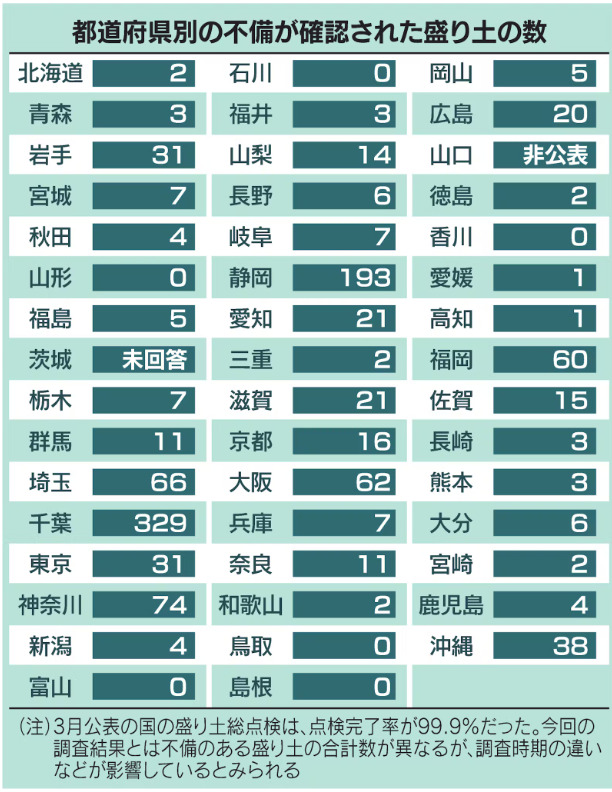

不備のある盛り土も多数あり

なお、熱海市の土石流発生後に国が行った調査によると、不備のある盛り土が全国に1089カ所あるとのことです。

https://www.nikkei.com/telling/DGXZTS00001690Y2A620C2000000/#t3

国の調査で客観的に裏付あり

以上については、国が作成した国土交通白書に詳細に記載されています。

要するに、国が調査した客観的なデータに基づくものということです。

理由③不動産の管理は大変

最後に土地の手入れは大変という点が挙げられます。

きちんと管理を行っていないと近隣に迷惑を掛けたり、二次災害に繋がったりします。

問題が起きた際に責任を問われる可能性が高くなります。

管理が大変という点については、私の身近でも、山の樹木が繁茂し、近隣に迷惑を掛けていたため、業者に頼んで対応したところ、何十万円もの費用が掛かったというケースがあります。

また、草刈りで何十万も掛かったというケースも耳にします。

さらに、実家等の建物があると管理は更に大変です。

例えば、女優の松本明子のご著書「実家じまい終わらせました!」(祥伝社、2022年)によると、高知県のご実家の維持管理費は年間27万円になったそうです。

【内訳】

水 道 代 約1万2000円

電 気 代 約8万円

固定資産税 約8万

火災保険料 約10万円

合 計 約27万円

この点は実際の生の声を聞くとわかりやすいと思いますので、土地だけではなく建物がある場合を含め、負動産を相続した方の苦労話をいくつかご紹介いたします。

負動産を相続した方の苦労話

【事例1】空き家の管理は大変!お金は掛かるし、虫やネズミも…

亡くなった親の家が田舎にあったのですが、亡くなってすぐ相続の話になり、とりあえず家を相続することになりました。

ただ、私自身、都市部に世帯をもっており、相続しても、そこに住むわけには行かず、しばらくそのまま放置していました。

その間も、固定資産税は徴収され、光熱費や水道の基本料金も取られていました。

不動産自体は築30年ほど経っておりそこまで老朽化もしていなかったのですが、しばらくすると、湿度が増し、カビがいたるところに生えていました。また、ねずみや虫がいて、動物の棲家のようになっていました。

もちろん、実家に帰って来た時に1回は必ず鍵を開けて換気し、掃除をするなどを行なっていました。

結局、相続したものの、実際は空き家のような感じになってしまい、固定資産税、基本料金は取られるだけとなっていたためとても困ったし、家を維持するのに非常に苦労しました。

相続した山に行くのも一仕事、伐採費用は土地の値段以上…

親から山林を相続したのですが、その山林が山奥にありました。最寄りバス停は車で1時間、田舎過ぎてインターネットの地図アプリでは表示されないという始末です。

実際に現地を見に行こうと思っても、地図アプリで表示されない田舎だと、カーナビにも表示されません。なんとか実際に現地に行ってみると、車では途中までしか行けず、相続した山林に行くためには他人の山を通らなくてはならない状況でした。

車を降りたら、ひたすら獣道を進みます。生前、父親からは相続した山の頂上からは都心のビル群が見られると聞いていたのですが、他人の山を通り抜けるのにも大変で、山頂どころではありませんでした。

元をたどれば、相続した山林は元々祖父のものでしたが、祖父の家を引き継いだ叔父とは疎遠のため、山林の管理を頼めないという問題もありました。

売りたくても仲介をしてくれる不動産屋が近くになく、都心の不動産に頼んでみると鼻で笑われました。

近隣の方から「木を伐採しないと大変なことになるぞ」と言われため、伐採費用を調べると、相続した山林の価格よりはるかに高額で大変困りました。

実家の掃除…朝6時に出て戻るのは夜10時

私が相続した実家は、自宅から車で4時間ほど離れたところにあります。

年に2回ほどお墓参りの際についでに立ち寄って管理するということを続けています。

やることは草刈りをしたり、ご近所様にご挨拶をしたり、実家内の掃除をしていました。

その実家に泊まることはできないことはないですが、汚くてあまり泊まりたいとは思わないので、日帰りで帰ることにしているのですが、車で朝6時に家を出て帰って来るのは夜の10時ぐらいという過酷な日程なので、とても大変です。そのような管理をしないようにしたいと考えておりました。

また、どんどんと家が古くなってきており、その後家がさらに古くなってしまうと倒壊などの危険性も考えなければならないような家でした。

できるだけ早く管理を他の人に任せることや、それ以外の方法はないかなど大変悩みました。

これらは、ほんの一例です。

これ以上に苦労されている方も多数いらっしゃるかと思います。

私有地の賠償責任をカバーする責任保険はある?

私有地の賠償責任をカバーする責任保険を筆者で探したところ該当するものは見当たりませんでした。

どうすればよいか?

今回は、土地が危険な持ち物である理由として、①法的な責任が重い、②大規模災害が増えている、③土地は管理が大変という点を解説しました。

このような負動産に対する世間の見方は、今後厳しくなることはあっても、優しくなることはありません。

負動産の処分で悩みの方は、当サイトの公式アカウントで有料級情報を発信していますので、お気軽にご登録ください。

\1000名以上が登録!有料級情報満載!解約自由/

✅特典1:あなたの負動産は大丈夫?負動産リスク診断シート アルファ版(5千円相当)

✅特典2:やるべきことが分かる!負動産処分の課題整理シート(5千円相当)

✅特典3:事例集「私の負動産処分体験談」(1万円相当)

✅特典4:講義動画「負動産処分の裏ワザ8選」(5万円相当※審査制)

✅特典5:負動産の無料診断券(1万円相当)

✅特典6:国庫帰属制度の講義動画(全1時間30分/10万相当)

✅特典7:国庫帰属制度の電子書籍(全88頁/5万相当)

✅特典8:すぐに使える!農地情報照会テンプレート(1万円相当)

✅特典9:負動産処分のための土地売買契約書雛形ファイル(5万相当)

✅特典10:限定記事「山林の引取業者に弁護士が徹底追及してみた」

✅特典11:講義動画「山林を賢く手放す方法①最初に準備すべきこと」

✅特典12:講義動画「山林を賢く手放す方法②値が付く山ってどんな山?」

✅特典13:負動産や相続土地国庫帰属制度の最新情報配信

✅特典14:負動産処分の有料級セミナーの無料受講の権利

✅特典15:チャット(LINE)による個別無料相談(無制限)

※特典は予告なく終了・変更する場合があります。ご容赦ください。

※LINE登録者の方にテレビ・新聞等の取材協力をお願いする場合があります(任意)。

無料相談(初回30分)

また、弁護士による無料相談(初回30分)を受け付けています。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください(最近は問い合わせがかなり増えてきており、業務過多の状況にあるため、予告なく受付を終了する可能性があります。ご希望の方は早めにご連絡ください。)。

電話から

こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の無料相談がしたい」とお申し付けください。

027-212-8592

※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)

LINEから

こちらからお友達登録いただき、「無料相談がしたい」とお申し付けください。