弁護士 荒井達也

福井県あわら市出身。農家の次男。弁護士として農地の返納制度の制定に関与。相談も100件以上対応。他にもTV・新聞等、専門書出版などを通じて国庫帰属制度や負動産の処分方法を発信している。

🏆⬇︎負動産処分サポートツールGET⬇︎🏆

✅豪華特典1:99%の不動産屋が知らない負動産処分の裏ワザ8選(5万円相当)

✅豪華特典2:私だけ知らない?みんなの負動産処分体験談(1万円相当)

✅豪華特典3:何千万の訴訟も!負動産の損害賠償リスク見える化シート アルファ版(1万円相当)

✅豪華特典4:最短最速!負動産放棄までの完全手順整理シート(1万円相当)

✅豪華特典5:正解が知りたい!負動産特化の弁護士への30分無料相談券(1万円相当)

✅豪華特典6:私の負動産は本当に大丈夫?負動産の無料診断券(1万円相当)

✅豪華特典7:コピーしてすぐ役所に問い合わせ!農地情報照会テンプレート(1万円相当) 他多数

※特典は予告なく終了・変更する場合があります。ご容赦ください。

※LINE登録者の方にテレビ・新聞等の取材協力をお願いする場合があります(任意)。

\1000名以上が登録!ワンクリックでOK!ブロック自由!/

無料で農地あげます!困っている人が大量発生

なんで、こんな農地を放置して死んじゃったの?草刈りに毎年何十万も掛かるわ。これから子どもの学費もあるのに、どうすればいいの?こんなの残さないでよ。

近時、農地の相続で困っている相続人が激増しています。

農地は、他の不動産より処分が難しいです。

また、維持管理にお金も掛かります。

今回は農地の処分方法を解説します。

なお、以下のLINEをご登録いただくと、農地処分の成功事例を知れます。

弁護士による無料相談(初回30分)も対応中です。

ただし、特典は予告なく終了することがあります。

\1400名が登録!全国どこでもOK!/

農地の処分が一番難しい!と言われる理由

いらない土地の中で最も処分が難しいのが田や畑などの農地です。

農地は、法律上、原則、地元の農家しか引き取れません。

現在、多くの地方では農家さんが高齢化しています。

タダであげると言っても要らないという方が少なくありません。

私(執筆者)も福井の田舎にいる兄に聞いたところ、

「100万もらってもいらない」

と言っていました。

確かに農地は処分が難しく、かつ、維持管理にお金が掛かります。

田畑に掛かるお金6選

- 税金や水利費…年額1万円でも20年保有で20万円

- 草刈…年額3万円の場合でも20年保有で60万円

- 不法投棄…撤去費100㎡で100万円(当社調べ)

- 相続登記費用5~10万円(罰則金1筆10万円以下)

- 災害時の人身事故で賠償責任6000万円(熊本市の事故の例)

- 災害時の土砂撤去費用、億単位(静岡県熱海市の事例)

こういった費用を考えると、農地を欲しがる人がいないことにも納得です。

こういった事情で農地は処分が難しい土地の筆頭になっています。

実は正しい処分方法がある

しかし、「農地の処分が難しい」というのは、誤解に基づく迷信というところがあります。

実は、農地の正しい処分方法があり、それを実践すれば、直ぐに手放せることがあります。

例えば、以下のケースでは、3か月から半年ほどで農地の処分に成功しています。

なお、以下のLINEをご登録いただくと、農地処分の成功事例を知れます。

弁護士による無料相談(初回30分)も対応中です。

ただし、特典は予告なく終了することがあります。

お早めにご登録ください。

\1400名が登録!全国どこでもOK!/

急がば回れ――最初にすべきこと

農地を最短で手放すためには、何が必要でしょうか?

初手を間違えると、すごく遠回りします。

みなさん、秘密の方法を知りたがりますが、それより先にすることがあります。

それは、自分が相続した農地情報を調査することです。

例えば、荒廃していて、もはや山林化している農地を、農地として処分することは難しいです。

この場合、非農地証明という書類を取得して地目を山林に変えることが必要です。

非農地証明が気になる方は以下の記事をご参照ください。

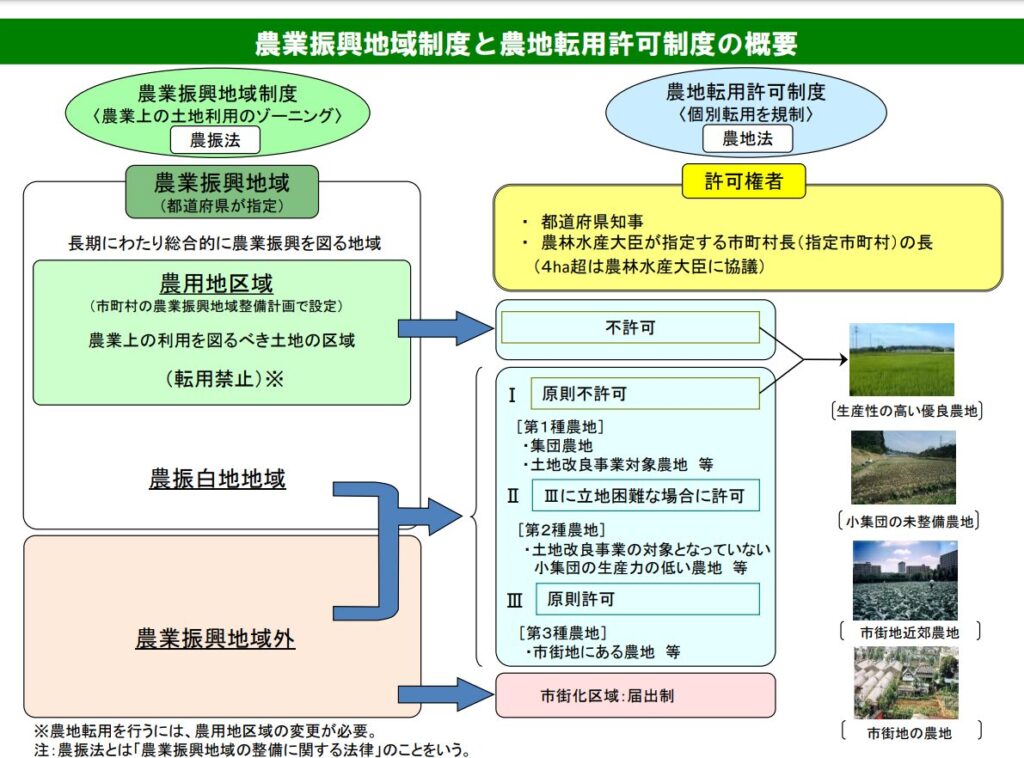

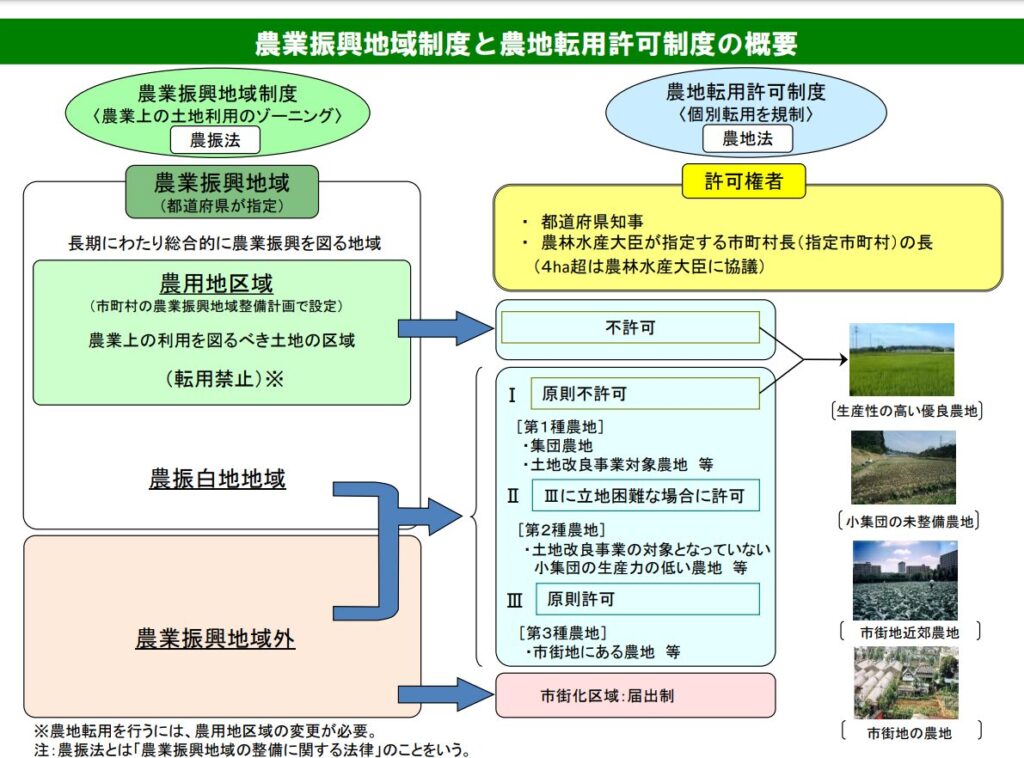

また、農地がどのようなエリアにあるかも確認が必要です。

例えば、市街化区域というエリアに該当する農地であれば、住宅地として売却することが可能です。

場所が良ければ、かなりの高値で売却できるでしょう。

また、第三種農地や第二種農地の場合、太陽光発電所の事業用地として高値で売却できる場合もあります。

他方で、農振農用地(青地)や第一種農地の場合、農地以外の用途で使用することが難しいです。

そのため、地元の農家さんに引き取ってもらう以外に選択肢が狭まります。

もう大丈夫!農地をすぐに処分できる秘密の放棄方法3選

私が多数の農地処分をお手伝いしてきた中で、最も効果的な方法を解説します。

- 地元の農業委員さんのツテ・人脈を使う

- 国への返納手続を行う

- 農地と相性が良いマッチングサイトを使う

以下それぞれ解説していきたいと思います。

地元の農業委員・農協のツテや人脈を使って農地を売却する

私が処分をお手伝いする中で、一番最初にチャレンジするのが地元の農業委員さんに頼ることです。

市役所には、農業委員会という部署があります。

この部署に行くと、農地のことについて詳しく教えてくれます。

ここで、地元の農業委員さんを紹介してもらい、引き取り手を探してもらうことが可能です。

「売却のあっせんをお願いしたい」と伝えると、ご紹介いただけることが多いです。

ただ、市町村によって、「あっせんは、やってない」「農家が高齢化しているから駄目だろう」と怪訝な対応をされることもあります。

その場合には、農地がある地区を担当する農業委員の方を紹介していただくようにお願いしてください。

「現地の農家の状況を知りたい」「農地の現況について知りたい」「少しでも情報収集がしたい」などの理由を説明して、できるだけ地元の農業委員を紹介してもらいましょう。

なお、ここで農業委員会と農業委員の関係を説明すると、農業委員会は市役所に事務局が置かれているもので、ザお役所というところです。

農業委員会の事務局は公務員でお役所対応という形で、怪訝に対応されることも少なくありません。

他方で、農業委員は、地元の農家さんが役回りで務めるものです(私の父も農家なので以前農業委員を務めていました。)。

当たり外れはありますが、農業委員さんが親身に相談に乗ってくれるケースもあります。

地元の農業委員さんをご紹介いただけたら、最大限の経緯を払って、農地の処分を相談してみましょう。

うまく引き取り手を見つけてくれる場合もありますし、他方で、様々声がけしてもらっても駄目なケースもあります。

地元の農家さんに引き取っていただくのが安心感もありますので、この方法でうまくいけば儲けものという意識でトライしてみましょう。

同じように地元の農協さんに相談することも一つの選択肢です。

ただし、現地の農地が既に山林化している場合などは、なかなか難しいこともあるので、その辺は注意してください。

なお、当サイトの運営者(弁護士荒井達也)はこれまで農地の売却に多数携わってきました。

近隣の農家さんに引き取ってもらったり、市外だけど、広範に農業をやっている方に引き取っていただいたり、上手くいった事例や失敗した事例を詳しく知っています。

LINEのお友達登録をしていただくと、こういったお役立情報が無料で受け取れます。

また、弁護士による無料相談(初回30分)も対応していますのでご希望の方はこちらからどうそ。

ただし、無料相談は予告なく終了することがあります。

\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/

国への返納手続を行う

農地を国に返すことができる制度「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月からスタートしました。

この制度を使って農地を国に返したいという方が多く、近時注目を集めている方法です。

この制度の詳細は以下のページで解説していますので、こちらをご覧ください。

最大のメリット――国が管理してくれる安心感

この制度では、引き取るのが国ですので、安心感があります。

また、引取後は国有地として適切に管理されるため、近隣からのクレームを心配する必要もありません。

逆に、近隣の方も、国が法律に基づいて管理してくれる方が安心です。

この安心感こそが相続土地国庫帰属制度の最大のメリットです。

また、国庫帰属制度は農地と相性が良いです。

詳細は以下の動画で解説しています。

利用上の注意点

ただし、注意が必要な点があります。

具体的には、水利費等の賦課金というお金を払っている場合は引取対象外となっている点です。

そのため、土地改良区という組合と交渉して賦課金を外してもらうことが必要です。

例えば、賦課金を30年分払うから、土地改良区から脱退させてほしいということができれば御の字です。

他方で、「前例がない」などの理由で断られることも少なくありません。

農地について、相続土地国庫帰属制度を利用する場合の留意点は、次の記事で解説しています。

また、農地について実際に相続土地国庫帰属制度の申請をされた方の体験談も掲載しています。

動画での解説もあります。

なお、相続土地国庫帰属制度については、弁護士による無料相談(初回30分)も対応していますのでご希望の方はこちらからどうそ。

ただし、無料相談は予告なく終了することがありますので予めご容赦ください。

\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/

農地と相性が良いマッチングサイトを使う

不要な土地を売り買いするサイトがある。

近時、不要な土地や建物を売買できるサイトが増えてきました。

例えば、以下のようなサイトです。

- 負動産の掲示板(弁護士が運営)

- 家いちば

- みんなの0円物件

- フィールドマッチング

- ジモティー

このようなサイトは、全国から欲しい人を募ることができるため、効率的に引取先を探すことができます。

全国を探すと、農地を欲しい人が結構いて、私の依頼者・相談者でも上記のようなサイトを利用して引き取り手を見つけた方いらっしゃいます。

「まさか、こんな農地が手放せるなんて!」と思うようなことも少なくありません。

農地処分で閉塞的な状況にある場合は、一度チャレンジすることをおすすめします。

なお、当サイトの運営者(弁護士荒井)は、こういったサイトを利用した処分方法に詳しいため、興味がある方はお気軽にご相談ください。

\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/

注意点――トラブルの危険性や膨大な手間

他方で、注意点も多数あります。

まず、こういったマッチングサイトでは、専門家のサポートがないため、すべて自分で対応する必要があります。

とりわけ、農地については、農地法の規制が強いため、処分先が限られます。

例えば、「家庭菜園をしたいです!」と問い合わせがあっても、引取資格を満たさずに許可が降りないことも少なくありません。

こういった農地法のことを理解している人が少ないため、一人ひとり個別に対応していく手間は非常に膨大です。

また、売主と買主の双方が、法律の素人で契約関係が不明確で、トラブルになることもあります。

トラブルになって、手放したと思った土地を「思っていたのと違うから返す」と言われると悲惨なことになります。

損害賠償などの問題に発展すると、金銭的な負担も馬鹿になりません。

裁判に発展し、弁護士に依頼すれば、弁護士費用だけで100万円近く掛かることもあります。

話が通じな人との裁判は相当のストレスになります。

こういった点がマッチングサイトを利用した場合の注意点になります。

なお、当サイトの運営者は、こういった個人間取引で、どうやってトラブルを回避するか、契約書はどこに気をつければよいかについて弁護士として専門的な知見を持っていますので、この点が気になる際はLINEにからお気軽にお問い合わせください。

\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/

最後に

今回は、今回は農地の処分方法を解説しました。

なお、当サイトでは、農地を手放したい方向けに無料で様々な情報発信をしています。

LINEでお友達登録をしていただくと、様々な特典を受け取ることができますので、特典がなくなる前にご登録いただけますと幸いです。

✅特典1:あなたの負動産は大丈夫?負動産リスク診断シート アルファ版(5千円相当)

✅特典2:やるべきことが分かる!負動産処分の課題整理シート(5千円相当)

✅特典3:事例集「私の負動産処分体験談」(1万円相当)

✅特典4:講義動画「負動産処分の裏ワザ8選」(5万円相当※審査制)

✅特典5:負動産の無料診断券(1万円相当)

✅特典6:国庫帰属制度の講義動画(全1時間30分/10万相当)

✅特典7:国庫帰属制度の電子書籍(全88頁/5万相当)

✅特典8:すぐに使える!農地情報照会テンプレート(1万円相当)

✅特典9:負動産処分のための土地売買契約書雛形ファイル(5万相当)

✅特典10:限定記事「山林の引取業者に弁護士が徹底追及してみた」

✅特典11:講義動画「山林を賢く手放す方法①最初に準備すべきこと」

✅特典12:講義動画「山林を賢く手放す方法②値が付く山ってどんな山?」

✅特典13:負動産や相続土地国庫帰属制度の最新情報配信

✅特典14:負動産処分の有料級セミナーの無料受講の権利

✅特典15:チャット(LINE)による個別無料相談(無制限)

※特典は予告なく終了・変更する場合があります。ご容赦ください。

※LINE登録者の方にテレビ・新聞等の取材協力をお願いする場合があります(任意)。

\1000名以上が登録!ワンクリックでOK!ブロック自由!/

また、期間限定で弁護士による無料相談を受け付けています。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

電話から

こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の無料相談がしたい」とお申し付けください。

027-212-8592

※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)

ただし、無料相談は予告なく終了することがあります。

LINEから

こちらからお友達登録いただき、「無料相談がしたい」とお申し付けください。なお、こちらにご登録いただくと最新の情報を受け取ることができます。

ただし、無料相談は予告なく終了することがあります。

弁護士 荒井達也

福井県あわら市出身。農家の次男。弁護士として農地の返納制度の制定に関与。相談も100件以上対応。他にもTV・新聞等、専門書出版などを通じて国庫帰属制度や負動産の処分方法を発信している。