弁護士 荒井達也

日本弁護士連合会の専門チームの一員として相続土地国庫帰属制度の制定に関与。100件以上の相談・依頼に対応。NHKクローズアップ現代や読売新聞等、全国メディアにも多数出演。国庫帰属制度の解説書も重版七刷。解説動画1万回再生突破。

国庫帰属制度って使えないの?

承認件数は1426件!承認率は93%!

「相続土地国庫帰属制度は使えない」と何の根拠もなく、平然に話す専門家がいます。

しかし、そういった方のほとんどは何の裏付けもないことが多いです(単なる感想・印象の域を出ない)。

正確な情報は統計情報を見る必要があります。

令和7年2月28日現在で、1426件が承認されています。承認率は93%の高承認率となっています。

申請の内訳——田畑や宅地が多い

令和7年2月28日現在での申請件数は3462件です。

内訳は、田畑や宅地の利用が多い状況です。

他方で山林がすくない状況です。

理由としては、山林の場合、申請に必要な境界の写真が用意できないケースが多いようです。

相続土地国庫帰属制度とは?

一言で言うと・・・

相続土地国庫帰属制度を一言でわかりやすく言うと・・・、相続した土地を国が引き取ってくれる制度です。

国庫帰属制度の利用条件・要件

ただし、国が土地を引き取るためには条件があります。

具体的には、ヒト、モノ、カネの3つの利用条件があります。

- ヒトの条件…どういうヒトが利用ができるか?(利用資格)

- モノの条件…どういう土地であれば引取が認められるか?(土地の要件)

- カネの要件…どれくらいのお金が必要か?(審査手数料と負担金)

ヒトの条件(利用資格)

まず、相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続や遺言で土地を受け取った相続人です。

相続人は、一般的には配偶者(夫or妻)や子どもがなることが多いです。

子どもがいない方は、親や兄弟(さらに、その子=甥姪)が相続人になることもあります。

ただし、相続人でも、相続以外の理由で土地を取得している場合は申請資格が認められません。

例えば、親(被相続人)から子ども(相続人)が生前贈与で土地を取得した場合には、土地を相続していないため、相続土地国庫帰属制度の申請はできません。

モノの条件(土地の要件)

相続土地国庫帰属制度では、管理や処分に多大な費用や労力を要する土地は引取の対象外とされています。

具体的には、引取対象外の土地がブラックリスト形式で定められており、このブラックリストに該当する土地は、国による引取りが認められません。

カネの要件(審査手数料と負担金)

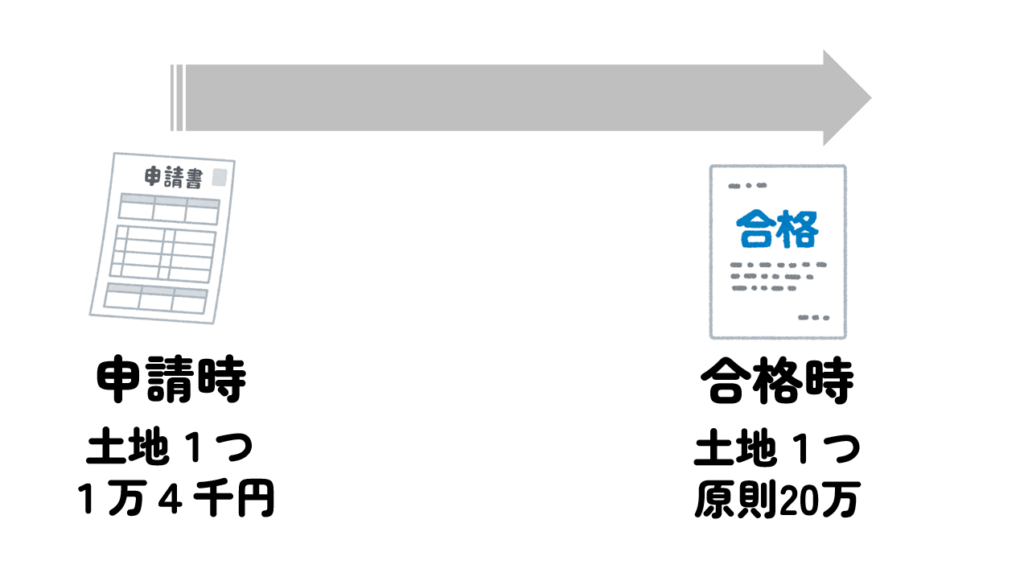

相続土地国庫帰属制度を利用する際は、①申請時と②審査合格時に国にお金を支払う必要があります。

まず、①申請の際に土地1つごとに14,000円の審査手数料を支払う必要があります。

次に、②国の審査に合格した際に、『負担金』という費用を支払う必要があります。

この負担金は、原則20万円です。

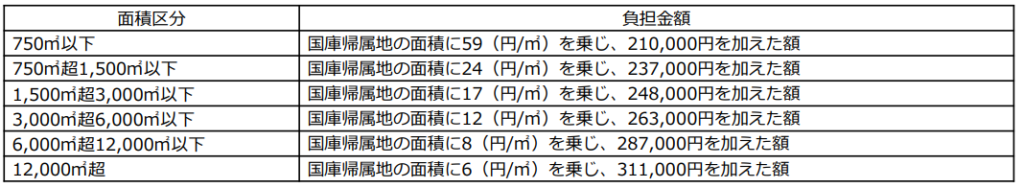

ただし、①宅地、②農地、③山林については、面積に応じて負担金が増額される場合があります。

例えば、

住宅街の宅地の場合…200㎡で793,000円

優良農地の場合…200㎡で450,000円

山林の場合…200㎡で221,800円

となります。

自分の土地は使える?もっと知りたい!

相続土地国庫帰属制度をどこよりも詳しく解説した記事・動画を制作しておりますので、自分の土地が使えるか知りたい方は、こちらをご視聴ください。

なお、相続土地国庫帰属制度の制定に関与し、実績も多数ある弁護士が無料相談を受け付けています。

自分の土地が国庫帰属制度の要件を満たすか手っ取り早く知りたいという方は無料相談をお申込みください。

\相談実績数百件以上!ワンクリックでOK!解約自由!有料級情報満載/

制度のメリットとデメリット

制度のメリット

相続土地国庫帰属制度は、相続放棄と異なり、預貯金を相続しつつ、不要な土地だけを手放すことができます。

この点が相続土地国庫帰属制度のメリットと言われることが多いです。

ただ、実は真のメリットは、別のところにあります。

それは、引き取り手が国だから安心できるという点です。

実は、近年、負動産の処分方法が充実してきたこともあり、負動産の処分は簡単になりました。

ただ、国庫帰属制度以外の方法で手放す場合、「信頼できる引き取り手を探すこと」が非常に難しいです。

もっとも、相続土地国庫帰属制度では、国が引取ります。

国が引き取るということは、引き取り後は国有地として適切に管理されるという安心感があります。

この点が最大のメリットです。

詳細は以下の動画でも解説していますので、詳しく知りたい方はご視聴ください。

制度のデメリット

他方で、相続土地国庫帰属制度のデメリットはなんでしょうか?

よく聞くのは、①手間、②お金、③時間が掛かるという点が挙げられます。

しかし、これらは実は大したデメリットではありません。

例えば、①手間については、多くの方が専門家に頼らず自分で申請をしています。

測量が必要という誤った情報を述べるサイトもありますが、測量も不要です。

法務局や当事務所でも無料相談があるため、無料相談を活用すれば自分で申請することも可能です。

次に、②お金の点ですが、国に返還する際に負担金(原則20万円)を納付する必要があります。

もっとも、不要な土地を手放そうとすると、登記費用や諸費用等で数十万程度掛かることは珍しくありません。

また、負動産を放置すれば、固定資産税や草刈りの費用などのお金も掛かります。

将来、相続が発生すれば、相続登記(不動産の名義変更)も必要になり、10万円以上のお金が掛かることもあります。

プラスの財産を相続するための必要経費と考えれば、決して高くありません。

また、国の手続には③時間も掛かります。

現状、審査期間に半年から1年掛かると言われています(原則は8か月)。

もっとも、1年以内に絶対手放したいという方は少ないです。

次の世代に問題を残したくないと考える方がほとんどです。

しかも、審査期間は長くても、申請する方で対応することは基本的にありません。

そのため、時間が掛かるという点も決してマイナスではありません。

むしろ、時間・手間・お金が掛からない(=早い安いうまい)という誘い文句があれば、それは詐欺の可能性があります。

詐欺に巻き込まれれば、かえってご自身や周りの方に迷惑が掛かります。

次の世代に迷惑をかけないことを考えれば、国庫帰属制度のデメリットは十分許容範囲のものです。

制度の実績、実例、事例、傾向

実際にやってみた人の話

標準的な処理期間と実際

相続土地国庫帰属制度の標準処理期間(一般的な審査期間)は8か月です。

この点を踏まえて、国(法務省)は、審査には半年から1年ほど見てほしいといいます。

実例からみる審査期間は以下からご確認いただけます。

早い案件だと3か月程度で審査が完了するものがあります。

他方で、法務局(審査機関)から追加対応(樹木の伐採等)を求められる場合があります。

この場合、対応に時間が掛かると、審査が長期化することがあります。

費用は?●円あればOK!

実際に審査に合格した案件を見ると、概ね全体で20万円から100万円程度で収まっている案件が多いです。

専門家費用

相続土地国庫帰属制度の弁護士費用、司法書士費用、行政書士費用は、10万円から数十万円が相場です。

もっとも、当事務所では、国庫帰属制度の申請を格安(1万円~)でサポートするプランを用意しています(業界最安保証)。

当事務所よりも安い金額を提示する事務所があれば、さらに値引きしますのでお知らせください。

ご関心がある方は、こちらからお問い合わせください。

国庫帰属制度って結局どうなの?

相続土地国庫帰属制度は、使えない制度といわれることがありますが、何の根拠もなく印象や感想で語られているケースがほとんどです。

多数の相談を受けて感じるのは、相続土地国庫帰属制度は意外と使える制度ということです。

実際に、約90%の承認率が出ており、申請までたどり着けば十分引取りの見込みがあります。

逆に、私は近いうちに予定されている法改正で条件が厳しくならないかを懸念しています。

もんもんとしている内に法改正がされて使えなくなってしまったことがないようにしてください。

他方で、国庫帰属制度は万能ではありません。

利用条件を満たさない、必要書類が用意できない、土地が多すぎるというケースもあります。

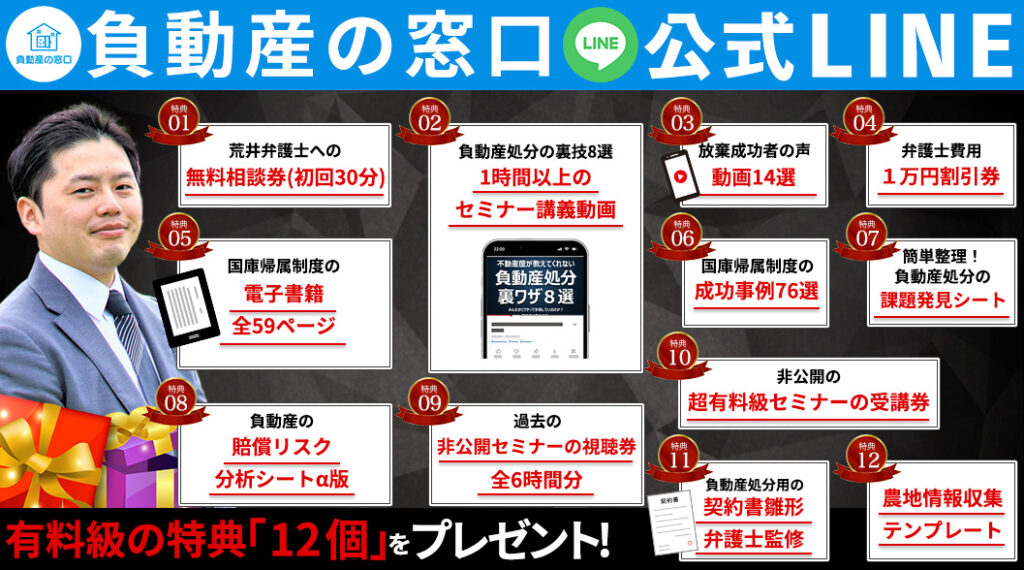

そういった方に向けて、当事務所では負動産処分を総合的にサポートする公式LINEを用意しております。

登録無料で、特典も多数用意していますので、ぜひご登録ください。

※特典は事前の予告なく終了・変更されますのであらかじめご容赦ください。

🏆⬇︎負動産処分の支援ツールGET⬇︎🏆

✅豪華特典1:荒井弁護士への無料相談券(初回30分)

✅豪華特典2:負動産処分の裏ワザ8選(動画)

✅豪華特典3:放棄成功者の声14選(動画)

✅豪華特典4:弁護士費用1万円割引券

✅豪華特典5:国庫帰属制度の電子書籍(全59ページ)

✅豪華特典6:国庫帰属制度の成功事例76選

✅豪華特典7:簡単整理!負動産処分の課題発見シート

✅豪華特典8:負動産の賠償リスク分析シートα版(弁護士監修)

✅豪華特典9:過去の非公開セミナーの視聴券(全6時間分)

✅豪華特典10:非公開の超有料級セミナーの受講券

✅豪華特典11:負動産処分用の契約書雛形(弁護士監修)

✅豪華特典12:農地情報収集テンプレート

\ワンクリックでOK!解約自由!有料級情報満載/

よくある質問と誤解

よくある質問

- 相続した土地を放置した場合の問題点は?

-

①費用が掛かる(固定資産税、草刈り等)。

②詐欺の標的になる(特に高齢者の場合。いわゆる原野商法の二次被害等)。

③不法投棄の被害にあう(撤去費用1㎡1万円※当社調べ)

④災害時に多額の損害賠償責任が発生する。特に、④は

あわせて読みたい 自然災害なので山の持ち主(所有者)に法的責任はない?私有地が土砂崩れした際の費用と賠償責任は?責… 負動産の窓口LINE登録者限定特典🏆⬇︎負動産処分サポートツール⬇︎🏆 ✅豪華特典1:正解が知りたい!負動産特化の弁護士への30分無料相談券(1万円相当)✅豪華特典2:…

自然災害なので山の持ち主(所有者)に法的責任はない?私有地が土砂崩れした際の費用と賠償責任は?責… 負動産の窓口LINE登録者限定特典🏆⬇︎負動産処分サポートツール⬇︎🏆 ✅豪華特典1:正解が知りたい!負動産特化の弁護士への30分無料相談券(1万円相当)✅豪華特典2:… - 親が存命中ですが、なかなか動いてくれません。どうすればよいですか?

-

こちらの動画で解説させていただきました。

- 相続土地国庫帰属制度開始前に相続した土地も対象ですか?

-

対象です。

- 相続登記をしていません。このような土地も申請できますか。

-

可能です。国が相続登記を代わりに行います。ただ、その関係で相続登記に要する書類(戸籍等)を提出する必要があります。承認された土地を見ると、相続登記がされていないケースが多いです。

- 期限は3か月と聞いたけど違うのですか?

-

相続から何十年経っていても、この制度は利用できます。相続放棄と呼ばれる制度には、自分が相続人になったことを知ってから3か月という期限があります。他方で、相続土地国庫帰属制度にはそのような期限はありません。

- 傾斜のある果樹園は引取の対象になりますか?

-

慎重な検討が必要です。果樹園はものによって傾斜にあることがあると思いますが、その場合、勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上であると引取不可とされる可能性が高まります。また、果樹があると、管理が困難と国に判断される可能性がありますが、果樹の状況はいかがでしょうか。特に獣害の危険があると引取が難しくなります。ご自身が相続された土地をご確認ください。

- 境界の目印として、どのようなものが必要ですか?

-

紅白ポール、プレートなどでOKです。ただし、国の審査や引取後に国有地として管理する関係で一時的なものではダメです。

- 大正時代の古い抵当権(債務は数円)があるのですが、引取可能ですか?

-

引取不可です。弁護士や司法書士に抵当権の抹消を依頼してください。

- 山が10筆あります。負担金はいくらになりますか?

-

人の手が入っておらず、雑草等が生えているにすぎない原野と呼ばれる土地の場合、1筆20万円となり、10筆だと200万円となります。ただ、土地が隣接していれば、まとめて申請ができ、その場合の負担金はまとめて20万円となります。他方で、雑草だけではなく、樹木等がある場合は、山林となり、面積に応じて負担金が決まります。具体的な算定基準は以下のとおりです。隣接していれば合算申請ができる点は原野と同じです。

- 田んぼが100坪あります。負担金はいくらですか?

-

負担金は原則20万円ですが、次のいずれかの農地については、100坪(≒330㎡)で578,992円になります。

- 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地

- 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地

- 土地改良事業等の施行区域内の農地

- 相続した市街化調整区域の農地(田んぼ、畑)も対象なのでしょうか?

-

対象になります。もちろん、他の審査基準に引っかかり不合格となった場合は、引取が認められないこともあります。

- 境界が不明確だと引取不可と聞きましたが、専門家に測量をお願いしないといけないのですか?

-

いいえ。測量は必須ではありません。境界の場所を写真で撮影し、お隣さんや国から疑義が出なければ、審査に合格できる可能性があります。

- 制度を利用する際に、準備しておくとよい物・資料はありますか?

-

登記簿、公図、地積測量図等です。現地の写真も必要になりますが、それは専門家に相談しながら作成することが望ましいです。

- 10年分の管理費を負担金として支払った後に追加のお金を徴収されることはありますか?

-

ありません。負担金の納付により、所有権が国に移りますので、その後は国が税金で管理することになります。

- 国の審査にどの程度の期間が掛かりますか?

-

半年~1年程度といわれています。審査の際に申請者に問い合わせが入ることがありますが、問い合わせ対応に時間が掛かると、長期化する

- 審査中に並行して売却活動を行ってもよいですか?

-

売却活動をしてもらっても問題ありません。なお、売却が成功した場合は、申請の取下手続を行ってください。なお、この場合も審査手数料は返ってきませんのでご注意ください。

- 国から、審査に引っかかる物・事情があると言われた場合、どうすればよいですか?

-

問題になっている物や事情を取り除くことで、引き続き審査をお願いすることができます。ただし、相当の期間までに状況が改善しない場合は引き取ることはできませんのでご注意ください。

- 申請者は、法務局が行う実地調査に同行する必要がありますか。

-

原則として不要です。申請土地の所在位置に疑義がある場合や境界の場所に疑義がある場合は、法務局から同行の依頼があります。その際、同行のための費用はご自身で負担いただくことになります。正当な理由がなく同行を拒否した場合は、承認申請が却下されますのでご注意ください。

- 実地調査への同行を求められた場合、第三者に依頼することは可能ですか?

-

事情をよく知る家族や専門家(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士)に依頼することができます。

- 10年分の管理費を負担金として支払ってから1年後に、国が土地を売却した場合、9年分の負担金は返ってきますか?

-

返ってきません。

- 現地と登記の面積が違いそうですが、問題はありますか?

-

ありません。ただし、負担金の額に影響する可能性があります。登記上の面積が過大な場合、地積更正という手続をとる必要があり、お金がかかります。

- 法律や不動産に詳しくないのですが、自分でも申請できますか?

-

可能ですし、実際に一般の方が申請しているケースは多数あります。ただ、大変だと思います。民法、不動産登記法、農地法、農振法、土地改良法、土壌汚染対策法をはじめ法律や不動産に関する専門知識が関係してくるため、これらの知識がないと審査基準や手続で間違ってしまうリスクが高いです。当サイトでは、無料相談を受け付けていますのでご不安があればご相談ください。

- 国の審査に合格しなかった土地などを引き取るという業者がいるのですが、信用してもよいですか?

-

詐欺業者が多いため、注意してください。

よくある誤解

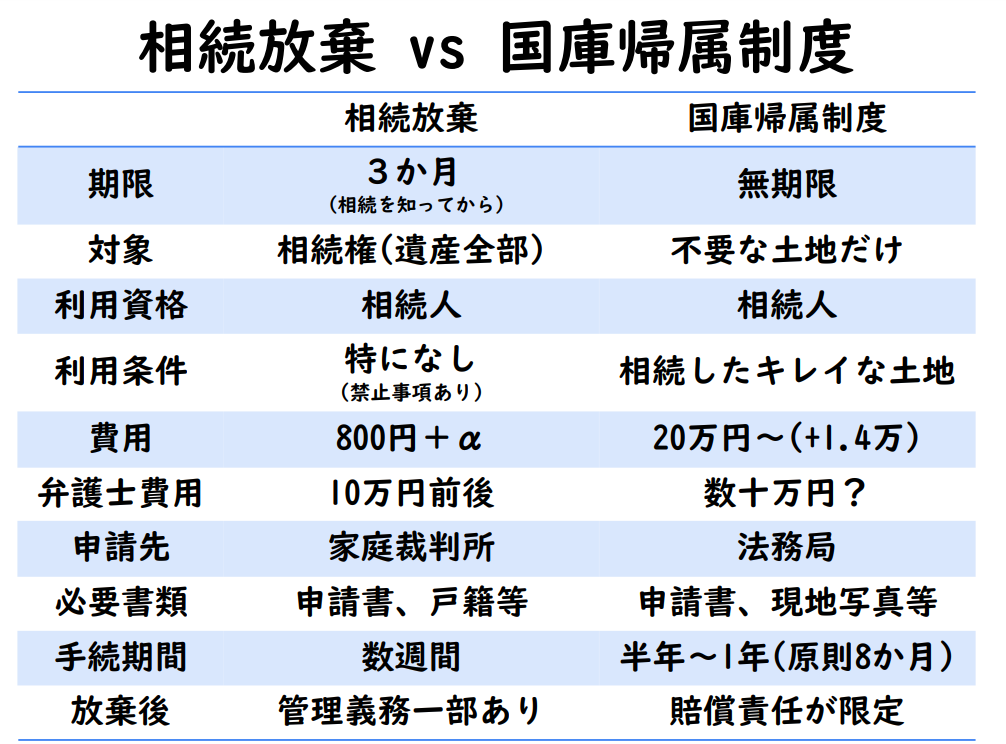

土地の相続放棄制度でしょ?相続放棄の違い

なお、名前が似た制度で相続放棄という制度がありますが、まったく違う制度です。

相続放棄は、すべての遺産の相続を拒否する制度です。

相続土地国庫帰属制度は、遺産を相続しつつ、使わない土地だけを国に引き取ってもらう制度です。

その他にも様々違いがありますが、以下のとおりです。

土地や建物を国に寄付できる新制度?「国が土地を買い取る制度」なの?

まず、「建物」については国は引き取りません。

なお、相続土地国庫帰属制度のことを「土地や建物を国に寄付できる新制度」「国が土地を買い取る制度」と理解されている方がいらっしゃいますが、違います。

「寄付」「買取」という点も異なります。

「寄付」は、一般的に手放す側と引き取る側の間の契約(贈与契約)により行います。

「買取」は、国と売買契約を締結してお金をもらいますが、相続土地国庫帰属制度は逆に手放す際にお金を払います。

相続土地国庫帰属制度は国と契約を結ぶのではなく、国の判断で土地を引き取るという制度です。

土地を自治体へ寄贈することで必ず引き取ってもらえる制度なの?

土地を手放したい方は、「無料でよいから、土地を自治体に寄付したい」とおっしゃります。

もっとも、自治体が寄付を受け付けるのは例外的な場合です。

例えば、公共事業の予定地や公共道路として既に利用されている土地です。

ただ、こういった寄付への根強い要望があることもあります。

そこから、相続土地国庫帰属制度のことを、土地を自治体に寄付することができる制度(しかも自治体が必ず引き取ってくれる制度)と誤解する方がいらっしゃいます。

しかし、相続土地国庫帰属制度は、引渡し先が国であり、また、引取りの対象は審査に合格した土地です。

そのため、相続土地国庫帰属制度は、土地を自治体へ寄贈することができる制度で、しかも自治体に必ず引き取ってもらえる制度ではありません。

相続土地国庫帰属制度と相続放棄・土地所有権放棄等との違い

相続土地国庫帰属制度は、相続放棄、相続税の物納制度、土地所有権の放棄などに近いところがありますが、これらにはない、次のような特徴があります。

- いらない土地・希望した土地だけを国に引き取ってもらえる。

- 相続税が発生しない場合でも利用できる。

- 国の審査を受ける必要がある。

これまでの制度との違いについては次の記事で解説していますので興味がある方はご参照ください。

【何が違う?】相続土地国庫帰属制度と土地所有権の放棄等の隣接制度の違い

相続土地国庫帰属法の条文を見たい!

相続土地国庫帰属法の詳しい条文は、法務省のサイトやe-GOV法令検索のサイトで閲覧できます。

政令(相続土地国庫帰属法施行令)とパブリックコメントを見たい!

国庫帰属が認められない土地の詳細や負担金の算定方法を定める政令(相続土地国庫帰属施行令)が令和4年9月29日に公布されました。

条文は法務省のサイトから閲覧できます。

なお、この政令とこの政令に対するパブリックコメントの結果については、こちらの記事で解説しています。

余談――相続土地国庫貴族法?相続土地国家帰属法?

相続土地国庫帰属法は、言葉としても非常にわかりにくいのですが、よくある間違いとして、相続土地国庫貴族法と言われたり、相続土地国家帰属法と言われたりすることがあります。

いずれも間違いですのでご注意ください。

もっとわかりやすい名称になるといいのですが、法律って無駄に難しいですよね。

お知らせ

限定情報を取得

当サイトでは、国庫帰属制度について既に50件以上のご相談を承っております。

もちろん、失敗するケースや問題になりやすい点等も把握しています。

これらの情報も惜しみなく発信します。

これらの情報を見落としたくない方は当サイトのLINE公式アカウントを登録してください!

🏆⬇︎負動産処分の支援ツールGET⬇︎🏆

✅豪華特典1:荒井弁護士への無料相談券(初回30分)

✅豪華特典2:負動産処分の裏ワザ8選(動画)

✅豪華特典3:放棄成功者の声14選(動画)

✅豪華特典4:弁護士費用1万円割引券

✅豪華特典5:国庫帰属制度の電子書籍(全59ページ)

✅豪華特典6:国庫帰属制度の成功事例76選

✅豪華特典7:簡単整理!負動産処分の課題発見シート

✅豪華特典8:負動産の賠償リスク分析シートα版(弁護士監修)

✅豪華特典9:過去の非公開セミナーの視聴券(全6時間分)

✅豪華特典10:非公開の超有料級セミナーの受講券

✅豪華特典11:負動産処分用の契約書雛形(弁護士監修)

✅豪華特典12:農地情報収集テンプレート

\ワンクリックでOK!解約自由!有料級情報満載/

LINE無料相談

なお、弁護士に相談したいけど、弁護士事務所に出向いて相談するのは緊張する…。

そんな方のために、弁護士がLINEによる無料相談を受け付けています(初回30分無料)。

ご相談はこの記事の内容以外のことでも大丈夫です!

ただし、無料相談は予告なく終了することがあります。

\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/

専用フォームから問い合わせ

電話相談

なお、こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の相談がしたい」とお申し付けいただければ、電話による相談も可能です。なお、無料で対応できない場合もありますのでご容赦ください。

※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)

弁護士 荒井達也

群馬弁護士会所属。負動産問題に注力する弁護士。読売新聞などの全国紙からの取材対応や専門書の出版等を通じて相続土地国庫帰属制度や負動産の処分方法を解説している。

詳細はこちら→プロフィール詳細

参考文献

法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

法務省民事局「相続土地国庫帰属制度について」

村松秀樹他「Q&A令和3年改正民法 改正不登法 相続土地国庫帰属法」(きんざい)

荒井達也「Q&A令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」(日本加除出版)