弁護士 荒井達也

日本弁護士連合会の専門チームの一員として相続土地国庫帰属制度の制定に関与。100件以上の相談・依頼に対応。NHKクローズアップ現代や読売新聞等、全国メディアにも多数出演。国庫帰属制度の解説書も重版七刷。解説動画1万回再生突破。

負担金は高い?いくら?――原則20万(ただし例外が多い)

相続土地国庫帰属制度で国に土地を返す際に負担金というお金の支払が必要になります。

この負担金とは、国庫帰属後に管理費用の一部を申請者の方で負担していただくという趣旨のお金です。

一部というのは、10年分の管理費用になります。

ただ、10年分といっても、実際に掛かった費用ではありません。

国が事前に定めた基準で算定される金額を納めれば足り、後日、増額や減額がされることはありません。

具体的な金額ですが、原則は20万円です。

ただし、例外的に①住宅街の宅地、②優良農地等、③山林以下については面積に応じて金額が決まります。

なお、自分の土地を手放す場合、負担金がいくらになるのか専門家に聞きたいけど、弁護士事務所に出向いて相談するのは緊張する…。

そんな方のために、弁護士がLINEによる無料査定を受け付けています(毎月5名限定)。

ご相談はこの記事の内容以外のことでも大丈夫です!

\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/

住宅地の宅地――200㎡で793,000円

まず、宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて負担金を算定します。

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます(都市計画法7条2項)。

また、用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計画法8条1項1号)。

法律上の定義なので難しくなっていますが、言葉を選ばず、ざっくり言うと、街の中心部分で商業施設や住宅などが密集している場所です。

市街化区域・用途地域に該当するかは市役所の都市計画課等に確認すると教えてくれます。

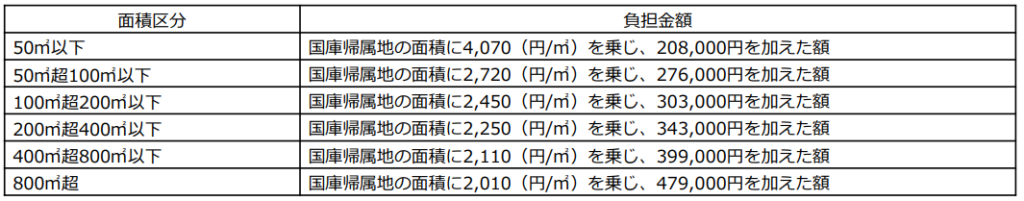

もし市街化区域・用途地域に該当する場合、負担金は、以下の表に従って計算します。

例えば、100㎡だと約55万円、200㎡だと約80万円になります。

https://www.moj.go.jp/content/001380883.pdf

市街化区域・用途地域は、周辺住民の生活環境に支障を生じさせないようにする要請等が強いことから、これらの指定区域以外の土地と異なり、草刈りなどの管理行為が必要となるため、面積に応じた負担金となっています。

なお、宅地かどうかの判断は、登記記録上の地目だけでなく、その現況及び従前の使用状況に照らして判断されます。

優良農地等――200㎡で450,000円

次に、農地のうち以下のものについても面積で負担金が決まる建付けになっています。

ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地

イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地

ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地

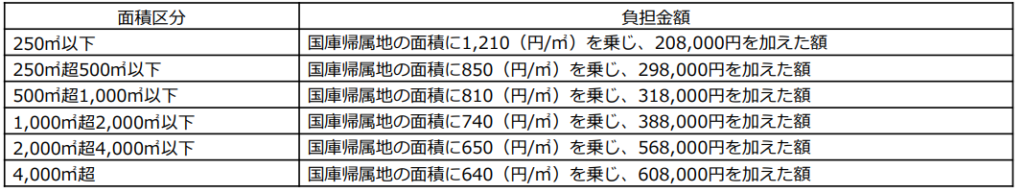

具体的には、以下の表に従って計算します。

例えば、500㎡だと約72万円、1,000㎡だと約110万円となります。

https://www.moj.go.jp/content/001380883.pdf

アの市街地の農地については、宅地と同様に周辺住民の生活環境に支障を生じさせないようにする要請等が強いことから、これらの指定区域以外の土地と異なり、草刈りなどの管理行為が必要となるため、面積に応じた負担金となっています。

イとウは農業を積極的に推進している地域であり、良好な営農条件を備えた優良農地が周辺にもあります。

そのため、病害虫の発生等による周辺農地の営農条件に支障が生じないよう草刈りなどの定期的な管理が必要となります。

そこで、、面積に応じた負担金になっています。

なお、農地かどうかの判断は、現地調査等によって判断されます。

また、必ずしも現に耕作されている農地でなくても上記に該当すれば、面積に応じて負担金が決まります。

山林――200㎡で221,800円

最後に、山林のうち主に森林として利用されている土地も、面積に応じて負担金が決まります。

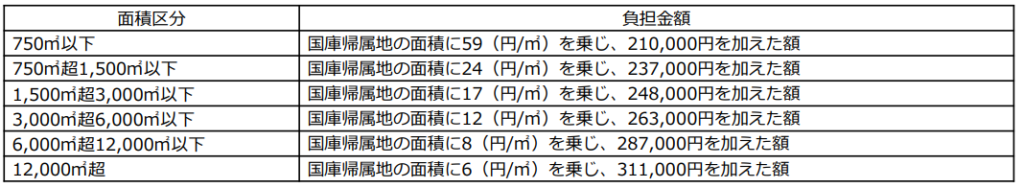

具体的には以下の表に従って決まります。

https://www.moj.go.jp/content/001380883.pdf

山林の場合、面積が広がると管理する木の本数も多くなりますし、境界の管理等も難しくなるため、面積に応じて負担金が決まる建付けになっています。

なお、木なども少なく、雑草が生えている程度の山(原野と呼ばれる土地)については、原則に戻り20万円となります。

また、相続人が管理を行っていない山林についても、現地調査等の結果、「主に森林として利用されている土地」に該当する可能性もあります。

【補足】隣接地の取扱いーー負担金が安くなる場合

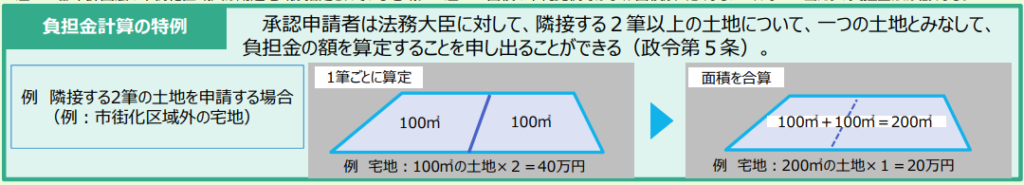

なお、申請人の負担軽減を目的として、申請者は、隣接する2筆以上の土地について、一つの土地として、負担金の額を算定することを申し出ることができることとされました。

そのため、1筆20万円が原則であるものの、申請する2筆が隣接する場合は、2筆20万ということになります。

https://www.moj.go.jp/content/001380883.pdf

なお、あくまでも隣り合っている必要があるため、近くにあって一括管理がしやすければよいというわけではない点にご留意ください。

相続土地国庫帰属制度の負担金が高いと感じたら

相続土地国庫帰属制度の負担金が50万、100万となり、高いなと感じた場合、相続土地国庫帰属制度以外の処分方法を検討しましょう。

当事務所では、様々な負動産の処分をサポートしていますが、これまで以下のような実績が出ています。

- 北関東の山林・農地を数か月で売却した事例

- 中部地方の山林を数か月で売却した事例

- 東北地方の畑を3か月で売却した事例

- 九州地方の空き家を8か月で売却した事例(相続手続を含む)

- 北関東の農地を3か月で売却した事例

- 北関東のごみ屋敷を3か月で売却した事例

- 九州地方の農地を5か月ほどで売却した事例

- 東海地方の農地を半年で売却した事例

- 北海道の山林を0円で手放した事例

- 東海地方の農地を0円で手放した事例

- 東海地方の山林を地元の方に引き取ってもらった事例

- 四国地方の農地を4か月で手放した事例

処分方法の解説記事は、こちらをご参照ください。

負担金以外に必要なお金①審査手数料

なお、相続土地国庫帰属手続を利用する場合、審査手数料を納める必要があります。

審査手数料は、1筆1万4千円です。

申請書に収入印紙を貼って納付します。

収入印紙は郵便局で購入可能です。

なお、納付後は、審査手数料は返還されません。

申請を取り下げた場合や、審査が不合格になった場合でも同じです。

負担金以外に必要なお金②弁護士費用・司法書士報酬・行政書士費用

また、相続土地国庫帰属制度は要件が複雑で、一般の方が申請するには難しいかもしれません。

そこで、弁護士、司法書士等に申請を依頼することが考えられます。

ただ、その場合は、弁護士費用、司法書士報酬等の専門家報酬も別途掛かることになります。

この弁護士費用等の相場は、現状10万円から50万円程度です。詳細は以下の記事で解説しています。

もっと国庫帰属制度が知りたい

なお、この制度の全体像については、次の記事で解説していますので興味がある方はぜひご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の負担金が高いと思ったら

今はインターネットの発達や法整備が進んだおかげで、以前よりも負動産の処分が格段と簡単になりました!

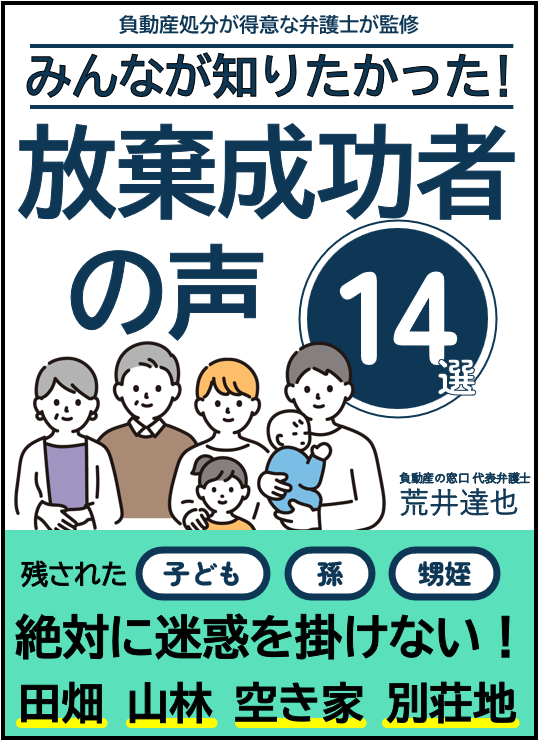

国庫帰属制度を含め負動産処分の実例が知りたい方は以下をご参照ください。

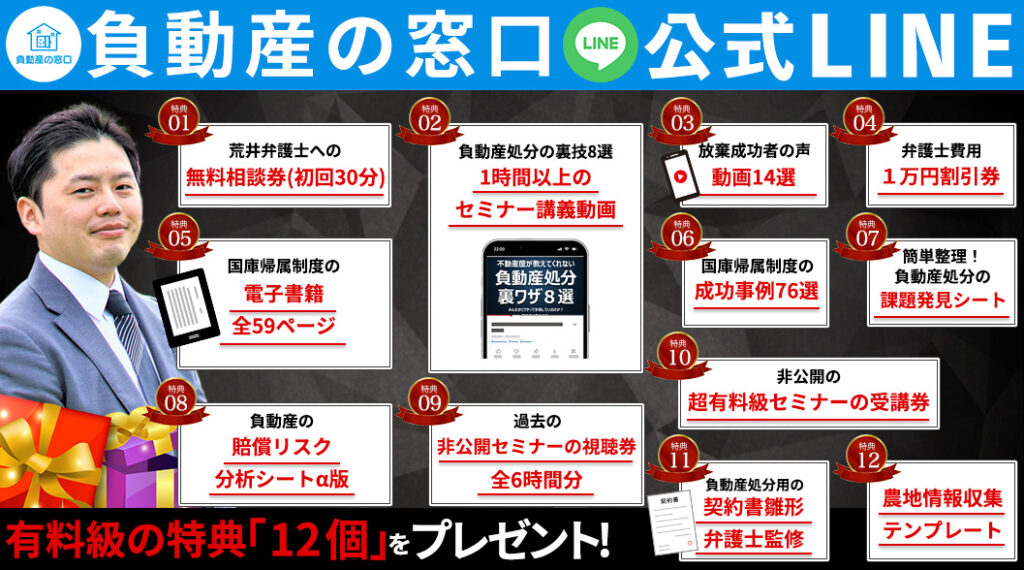

負動産の処分事例をより詳しく知りたい方は、負動産の窓口の公式LINEを無料登録してください。

\1700名以上が登録!有料級情報満載!解約自由/

お友達登録いただくと、他にも無料特典を受け取ることができます。

🏆⬇︎負動産処分の支援ツールGET⬇︎🏆

✅豪華特典1:荒井弁護士への無料相談券(初回30分)

✅豪華特典2:負動産処分の裏ワザ8選(動画)

✅豪華特典3:放棄成功者の声14選(動画)

✅豪華特典4:弁護士費用1万円割引券

✅豪華特典5:国庫帰属制度の電子書籍(全59ページ)

✅豪華特典6:国庫帰属制度の成功事例76選

✅豪華特典7:簡単整理!負動産処分の課題発見シート

✅豪華特典8:負動産の賠償リスク分析シートα版(弁護士監修)

✅豪華特典9:過去の非公開セミナーの視聴券(全6時間分)

✅豪華特典10:非公開の超有料級セミナーの受講券

✅豪華特典11:負動産処分用の契約書雛形(弁護士監修)

✅豪華特典12:農地情報収集テンプレート

\1700名以上が登録!有料級情報満載!解約自由/

LINE無料相談

なお、弁護士に相談したいけど、弁護士事務所に出向いて相談するのは緊張する…。

そんな方のために、弁護士がLINEによる無料相談を受け付けています(初回30分無料/毎月5名限定)。

ご相談はこの記事の内容以外のことでも大丈夫です!

\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/

専用フォームから問い合わせ

電話相談

なお、こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の相談がしたい」とお申し付けいただければ、電話による相談も可能です。なお、無料で対応できない場合もありますのでご容赦ください。

※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)

弁護士 荒井達也

群馬弁護士会所属。負動産問題に注力する弁護士。読売新聞などの全国紙からの取材対応や専門書の出版等を通じて相続土地国庫帰属制度や負動産の処分方法を解説している。

詳細はこちら→プロフィール詳細

参考文献

法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

村松秀樹他「Q&A令和3年改正民法 改正不登法 相続土地国庫帰属法」(きんざい)

荒井達也「Q&A令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」(日本加除出版)